Para quienes hemos leído un canasto de veces el Quijote y lo admiramos como a un prodigio, este libro es una delicia. Lo es no solo por lo que trata, sino por cómo lo hace, con el talento, la mesura, el sentido común y la lucidez de uno de los mejores escritores españoles vivos: Antonio Muñoz Molina.

El libro es una secuencia de ciento y pico reflexiones de dos, tres, cuatro páginas cada una. Muchas, acerca del Quijote en sí; otras, sobre los recuerdos que inspira; sobre su influencia en otras grandes obras de la literatura o en célebres escritores; reflexiones sobre la condición humana; y, también y muy abundantes, sobre la vida de Miguel de Cervantes, pues no hay autor que no deje un profundo rastro de sí mismo en lo que escribe.

No hace falta explicar de qué trata el Quijote a quien lo ha leído, pero sí recordar que Cervantes no conoció el prestigio ni el dinero ni siquiera tras el éxito de la primera parte del Quijote; que, casi con toda certeza, vivió el ostracismo literario como una injusticia, o quizá como una humillación; y que, además, estaba convencido de que su gran obra no iba a ser el Quijote, sino Los trabajos de Persiles y Sigismunda. También hay que recordar que Cervantes publicó La Galatea, con pena y sin gloria, con 38 años. Un mal libro. No volvió a publicar una línea de novela, aunque sí a fracasar en el teatro (que era lo que daba dinero), hasta los 57, cuando apareció la primera parte del Quijote. La segunda la publicó a los 67. Entre medio, aprovechando el tirón del Quijote, en 1612 pudo publicar de golpe las Novelas Ejemplares, escritas a lo largo de 22 años, y El viaje al Parnaso en 1614, con la que tampoco alcanzó el prestigio que entonces solo la poesía daba. De hecho la novela era, para disgusto de Cervantes, que siempre aspiró a ser alguien en las letras, la menor y menos considerada de las artes literarias. E, insisto, el Quijote lo publicó con 57 y 67. Edades tan avanzadas para la época que es complicado creer que en algún momento Cervantes pudiera mirar su futuro literario con más optimismo que desazón y frustración al recordar su pasado.

Antonio Muñoz Molina, por haber nacido en Úbeda en enero de 1956 pertenece la última generación rural cuya infancia transcurrió en un mundo que todavía era casi como el de Cervantes: pueden recordar los sonidos de las caballerías, de los carros al marchar antes de amanecer, de los pájaros, de los vecinos hablando, llamándose a gritos o llevando cubos… Los sonidos de los pueblos, las costumbres en un mundo sin apenas medios de comunicación, los olores de los útiles de esparto, del cuero de las albardas, a humo, a leña, a hortalizas recién cortadas; las tosquedad de herramientas, la conciencia de la diferencia entre labrador (propietario) y campesino… La mecanización aún no había llegado y la luz eléctrica era la gran diferencia. Muy pocos años después todo eso se perdió para siempre. Los hijos de esa generación son incapaces de poner nombre al sinfín de útiles que sus abuelos nombrarían uno por uno sin dudar, nos recuerda el autor. Es así, a través de esta especie de última ocasión, como un escritor de la talla de Muñoz Molina habla de cuanto rodea al Quijote desde una experiencia similar a la de Cervantes; cierto que lejana, pero con la nitidez de los recuerdos de la infancia.

El Quijote transcurre en verano. La primera parte, la de 1605, de forma indudable. Y también la segunda, tan distinta, la de 1615, aunque en ella los tiempos no cuadren, pero para remediarlo está la ficción. Al autor se refiere a ellas como «El ingenioso hidalgo» y «El ingenioso caballero», que ya saben los lectores que entre una y otra don Quijote ascendió de rango por el mismo encantamiento por el que se había ganado el don.

El análisis que hace Muñoz Molina es a un tiempo ordenado y caótico. Ordenado, porque son muchas las cosas que cuenta sin dar la impresión de ir y venir desorientado, y porque sigue, más o menos, el orden «cronológico» de las peripecias del caballero partiendo de la idea de comparar sus veranos infantiles en los que descubrió a don Quijote con el verano manchego en el que el pobre hidalgo chiflado emprendió sus aventuras. Nítido es también el análisis separado de las dos novelas, pues el Quijote son dos novelas, no una, y brillantes las conclusiones que saca de todos los pequeños detalles. Antonio Muñoz Molina observa donde la mayoría no ve nada. Identifica circunstancias históricas, significados sociales y personales, el papel, significación y peculiar caracterización de muchos de los infinitos personajes del Quijote, lo mismo respecto a los escenarios y al modo de mostrar sin palabras; también estudia las actitudes de Cervantes ante su mundo y, sobre todo, ante la literatura y, más en concreto, ante la creación literaria, porque si algo es el Quijote es un festival de creatividad tanto por comparación con lo escrito hasta entonces como por la riqueza de situaciones y formas de narrar, tan bien y tan brillantemente ejecutadas que muchas pasan desapercibidas a ojos menos entrenados que los de Muñoz Molina, aunque no llegue a hacerlo la improvisación. Además, como buen escritor, desemascara a Cervantes, intuyendo su vida y pensamiento a cada momento.

Como he dicho, el libro también tiene un punto caótico, como el propio Quijote, aunque, como sucede en él, el caos alimenta el caudaloso fluir del discurso. La alternancia de todo lo que he comentado hasta ahora parece caprichosa, aunque siempre se adivina un rumbo, y de igual manera que se mezclan cosas llega un punto en que los recuerdos del niño que leía el Quijote en el verano de Úbeda se transforman en el relato del escritor de sesenta y tantos años que, acompañado de su esposa, visitó poco tiempo antes de publicar «El verano de Cervantes» Puerto Lápice, la cueva de Montesinos y el Toboso. Sobre los tres lugares se explaya. En el caso de Puerto Lápice son consideraciones históricas que relacionan el lugar con la vida y época de Cervantes, en el de la cueva habla de las conexiones entre realidad y fantasía y en de El Toboso se maravilla de la realidad en que se ha transformado la ficción. Yo he estado un par de veces en Puerto Lápice, la última en 2019, siempre de paso porque en el siglo XXI sigue siendo tan lugar de paso como cuatro siglos atrás, y estuve en El Toboso en junio de 2023 (una especie de verano de Cervantes para mí). Muñoz Molina estuvo en El Toboso en septiembre no sé si de 2023 o de 2024. Ambos hicimos un recorrido similar y nos fijamos en las mismas cosas, como podréis comprobar si leéis este libro y lo comparáis con mis fotos. Posiblemente hasta comimos en el mismo restaurante baratísimo y demencialmente grande. Me apena que encontrara cerrado el Museo Cervantino, que admite desconocer, y el que el existen infinidad de ejemplares del Quijote, en multitud de idiomas, dedicados por personalidades internacionales del siglo XX. Seguro que de varias dedicatorias hubiera sacado un jugo sabroso. En cualquier caso, un paseo por El Toboso es el paseo por una realidad que nunca existió más que en la ficción, pero una ficción de tal fuerza que ha transformado la realidad.

A continuación os dejo algunas fotos de esos viajes, de rincones por los que pasé y Muñoz Molina cita en esta obra, «El verano de Cervantes», y termino esta reseña con una confidencia que os hará conscientes de por qué he disfrutado tanto de esta lectura: aparte de que los capítulos de «La terrible historia de los vibradores asesinos» y de «La sota de bastos jugando al béisbol» tienen títulos inspirados en los del Quijote (y ojalá que igual de divertidos), la segunda de estas novelas termina, (ojo, ¿eh, ¡pensad en lo importante que para cualquier autor es el final de una obra!) con Ajonio Trepileto, escandalizado, clamando, sin él saberlo, la más famosa y discutida frase que don Quijote pronunció en El Toboso.

Si como yo estáis rendidos al bueno de don Quijote, leed «El verano de Cervantes» y disfrutad.

Puerto Lápice. Lugares visitados por Antonio Muñoz Molina y mencionados en el libro. Fotos propias (pulsar para ampliar).

El Toboso. Lugares visitados por Antonio Muñoz Molina y mencionados en el libro, salvo las dos primeras fotos, que son de Mota del Cuervo. Fotos propias (pulsar para ampliar).

|

Mota del Cuervo.

A once kilómetros hacia el oeste en línea recta se divisa El Toboso,

que por carretera está a unos catorce kilómetros. |

|

| Mota del Cuervo |

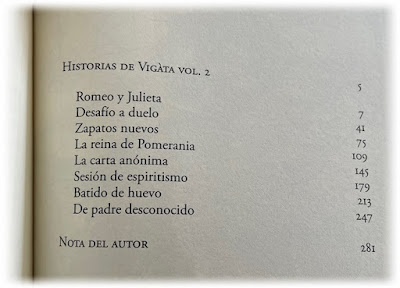

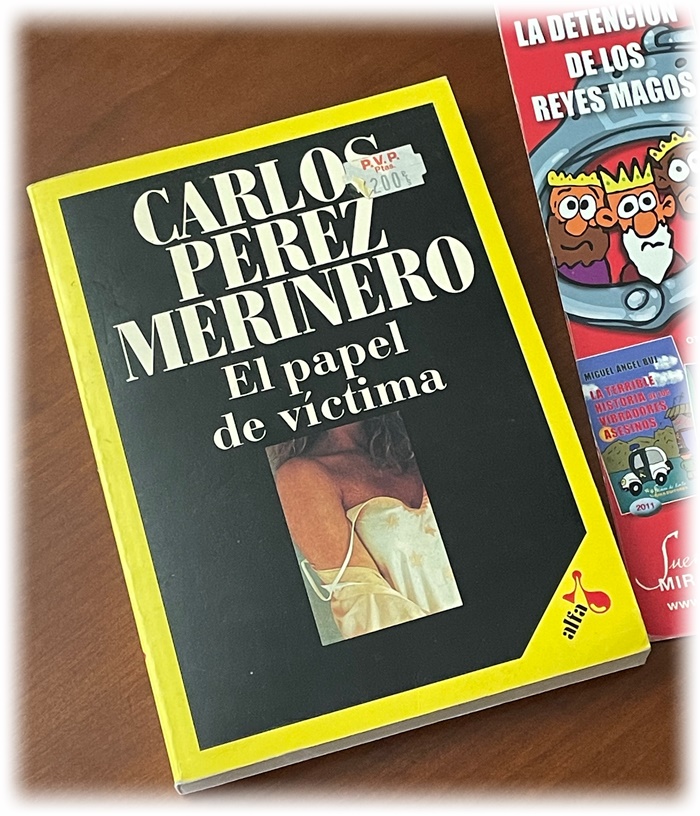

Índices de mis dos primeras novelas (pulsar para ampliar).