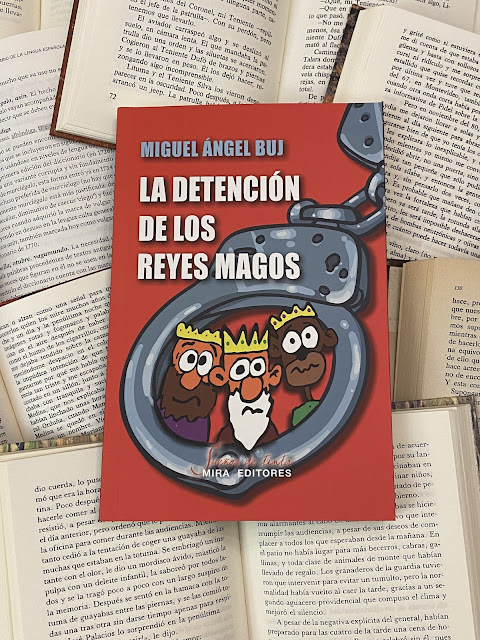

Miguel Ángel Buj

LA DETENCIÓN DE

LOS REYES MAGOS

***

A Eduardo y

Miguel,

porque cuando

eran niños jugamos

con un miniponiom sin necesidad de que

existiera

***

Índice

Dramatis personae

La

detención de los Reyes Magos

Primera parte. Las semanas anteriores al 5 de enero, y una historia iniciada en un crucero dos años atrás

Segunda

parte. Los sucesos del 5 de enero, víspera de la festividad de los Reyes Magos

Tercera

parte. 6 de enero, festividad de los Reyes Magos

Final

Aclaración,

espero que innecesaria

Agradecimientos

Dramatis personae

Flora y fauna de la ciudad de Santa Clara estudiada en esta obra (más o menos por orden de aparición)

Una madre con su hijo

Candela Piferrer. Divorciada de buen ver que regenta un negocio

de alquiler de vehículos. Vive en el número 23 del camino de los Robles.

Doroteo Martínez Piferrer. Su hijito, que ha

pedido a los Reyes Magos, entre otros muchos regalos, un miniponiom.

Tres amigos aficionados al fútbol

Tadeo López. Gestor. Soltero y calvo. El 6 de enero en que

concluye esta obra cumple cuarenta años. Vive en el número 25 del camino de los

Robles. Sus padres viven en Viñemera, capital de la comunidad autónoma.

Aficionado del Real Madrid.

Hermenegildo Blázquez, alias el Tostadas. Casado con Susana. No es

del Real Madrid.

Gaspar Monje. Empleado de la Biblioteca Municipal Alfredo

Castro. Enjuto y algo chuchurrido. Durante la campaña de Navidad, por las

tardes, hace de rey Gaspar en un centro comercial. Casado con Azucena Moreno.

Estudioso, espía y fantaseador de la belleza femenina. Aficionado del Barça.

Dos personas que el lector encontrará en una frutería

Azucena Moreno. Propietaria de la frutería Don Fresón

Cereza. Esposa de Gaspar Monje.

Bartolomé Fuentes. Empleado de la perrera municipal e inopinado

criador de perros.

Los otros dos Reyes Magos del centro comercial

Melchor, del que solo conocemos su existencia.

Flavius Pop, llamado BALTASAR en el centro comercial.

Inmigrante subsahariano. Vive en una pensión. No le es fácil ganarse la vida, y

menos ahorrar para que su familia pueda comprarse una vaca.

El otro rey Gaspar. El de la cabalgata municipal

Rogelio Pérez, alias Guau.

Empleado de la perrera municipal y, por tanto, compañero de Bartolomé Fuentes.

No da un palo al agua, entre otras cosas, porque desconoce la existencia de ese

líquido. Al menos, para beber.

Tres amigas dispuestas a celebrar la despedida de soltera de una

de ellas

Esperanza Lorente. Enfermera y nieta de sus abuelos.

Inés Pescador. Confidente de Esperanza.

Noelia Peribáñez. A decir de

muchos, está como una regadera, fama que comparte con el resto de su familia.

Los abuelos de Esperanza Lorente, que forman un matrimonio mayor

con perro y vecina chismosa

Enrique Grande. Jubilado algo hipocondríaco.

Dolores Ferrato. Su querida y

atenta esposa. Posee notables dotes de mando.

Telémaco. Perro.

Señora Pilar. Vecina

metomentodo. Su sentido del oído mejora al de su vecino cuadrúpedo.

Un matrimonio con posibles que se las da de…

Antonio Rupérez del Cántaro. Cardiólogo en

el Hospital Provincial Macario López de Santa Clara. Prefiere atender a los

pacientes en su consulta privada.

Natalia Busto Lozano. Su bellísima e

interesada esposa. De profesión, vivir opíparamente.

Los padres de él y, por tanto,

suegros de ella, quienes, como otra dama en esta historia, solo comparecen en

ella para cenar.

Los papás de Candela Piferrer

Genaro Piferrer, hombre con tan

mala pata, al menos en el momento en que aparece en esta historia, que la tiene

escayolada.

Candela Pérez, casamentera.

La familia de Tadeo López

Su padre, que también

se llama Tadeo López. El hombre no tiene buena mano en esta

historia, por no decir que no aparecería en ella de no haberse fracturado un

brazo.

Su madre, casamentera, que no sabemos cómo se llama,

aunque, vistas las costumbres sucesorias de la familia, quizá se llame Marta.

Marta, la hermana de Tadeo.

Otros médicos y fauna relacionada

Doctor Guinda. Un don Juan

navegante que experimentó con micos.

Serafín. Cirujano plástico amigo del anterior.

León Gutiérrez. Responsable de ventas de un laboratorio,

amigo de Carlos Leal.

Luis Marluenda. Empleado de Laboratorios Helalabs.

Carlos Leal. Ginecólogo algo rarito y quisquilloso.

Trabaja en el Hospital Provincial Macario López de Santa Clara y en su consulta

privada.

Elvira. Esposa de Carlos Leal.

Doctora Pliés. Médica no muy atinada.

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Adela Cantero. Policía local y

brazo ejecutor de la justicia. En sus ratos libres, víctima.

José Smith, también llamado Pepe Smith. Su compañero de

patrulla.

Un policía nacional joven.

Un policía nacional que parece bastante más mayor.

Otro policía nacional que no sabemos qué aspecto tiene.

Un montón de policías nacionales cuyo aspecto y

circunstancias también ignoramos debido a que el autor las ha omitido porque,

total, yendo todos uniformados, el lector tampoco los iba a distinguir.

Un constructor

Adalberto Campos. Nuevo rico y gran admirador de sí mismo.

Aficionado del Real Madrid.

Un juez

El que durante la noche de Reyes encarnó

en Santa Clara a uno de los poderes del Estado.

Figurantes y paisanaje

Augusto. Novio de Esperanza Lorente.

Gustavo. Apuesto ciudadano que algo tuvo con Esperanza Lorente.

Juana. Bibliotecaria pechugona.

Abuela de Juana. Tuvo una relación profesional con

Hermenegildo.

Benjamín. Sospechoso de ser un bibliotecario

justiciero.

Susana.

Esposa de Hermenegildo. Aprovecha esta novela para irse de cena.

Marisa.

Empleada de Candela Piferrer. Su papel en esta obra es salir de ella.

Un señor del que ignoramos el nombre, pero del que

sabemos que es el responsable de mantenimiento del Ayuntamiento y encargado de

organizar la cabalgata del 5 de enero.

Doménico Pérez, concejal de fiestas.

Otro concejal del que solo sabemos que es primo de Guau.

Un grupo de chicos y

chicas de juerga que pasan por la calle y por una página de esta obra.

El padre de Noelia. Propietario de

un sex shop y, según media Santa Clara, un chiflado.

La madre de Noelia. Según la otra

media Santa Clara, una chiflada.

La amante del padre de Noelia.

La hermana de Noelia. Según deduce

toda Santa Clara, una chiflada.

El amante de la madre de Noelia. Chico para todo

y para todos.

Un profesor de filosofía jubilado.

Periodistas, cuya presencia adivinamos merced a su

trabajo.

^^

La

detención de los Reyes Magos

7 de enero. El Europeo.

Diario de difusión nacional

Los Reyes Magos, detenidos

en Santa Clara

Tres

personas ataviadas de Melchor, Gaspar y Baltasar^detenidas en la capital de la provincia de La Oliva por la comisión de varios

delitos durante la noche de Reyes.

Viñemera.

En

Santa Clara, capital de la provincia de La Oliva, este año los Reyes Magos de

Oriente han traído más problemas que regalos. Si ayer informábamos en las

páginas de sociedad de la accidentada cabalgata del día 5, la noche de Reyes se

saldó con la detención de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los

primeros datos hicieron pensar que si los auténticos Reyes Magos recorren de

noche los hogares dejando obsequios a los niños, los ayer detenidos se

dedicaban a lo contrario: a desvalijar a ciudadanos. Esta fue, al menos, la

versión que circuló en Santa Clara; pero conforme pasaron las horas, se ha

sabido que los delitos imputados a «sus majestades» son notoriamente más

graves: maltrato de animales, allanamiento de morada, intento de violación,

varios delitos de lesiones y, según fuentes policiales, es probable que, en las

próximas horas, se les impute incluso un homicidio.

A

la hora del cierre de esta edición ni la comisaría ni la Subdelegación del

Gobierno en La Oliva han facilitado más información, ignorándose la identidad

de las víctimas, así como las circunstancias en las que se han producido los

hechos.

7 de enero. Extracto de la

emisión matinal

de Buenos días, Santa Clara, en Radio Santa Clara

«Vamos

ahora con el repaso a la prensa del día que viene marcada, cómo no, por la

noticia que acabamos de darles.

El

Diario de Santa Clara abre su portada con el siguiente titular a cinco

columnas: “Los Reyes Magos, detenidos”. Debajo puede verse una gran fotografía

con el siguiente pie: “Los Reyes Magos, esposados, en el momento de su llegada

a la comisaría”.

Quién

nos lo iba a decir a los santaclarenses, ¿verdad? En fin… Pobres niños.

Seguimos

ahora con el resumen de la prensa deportiva…».

PRIMERA

PARTE

Las semanas anteriores

al 5 de enero,

y una historia iniciada

en un crucero dos años atrás

1

Queridos Reyes Magos:

Quiero un patinete, una zambonva,

un miniponiom, el wii pelícano, el coge las peras, un coche teledirijido,

un autovús teledirijido, un compás y la camiseta de Messi.

«¿Qué

coño será un miniponiom?», se dijo el rey Gaspar mirando pasmado al niño

que, con los ojos como platos, le había tendido la carta en el centro

comercial. «Vaya mocoso más feo», pensó también su majestad. «Flaco como una

caña, desdentado, con la cabellera chuchurrida y cada ojo de un tamaño. ¡Y vaya

mierda de letra tiene!».

Al

alzar la vista, el rey se vio fotografiado por una despampanante morena con una

sonrisa ante la que deseó caer de hinojos. La mamá de una criatura que, sin

duda, había salido al padre.

—¡Qué

guapo eres!

El

niño no contestó.

—¿Cómo

te llamas?

—Dodoteo.

—¿Dodoteo?

¿No será Doroteo?

—Sí.

—¿Doroteo

qué más?

—Dodoteo

Madtínez Pifeded.

—¿Doroteo

Martínez Piferrer?

—Sí.

—Oye,

¿esa señora tan guapa que nos está haciendo fotos es tu mamá?

—Sí.

—¿Y

no ha venido también tu papá?

—Mi

papá no vive conmigo.

—Ah,

vaya... Mira, yo soy el rey Gaspar, ¿sabes? ¿Dónde vives, guapo?

—Camino

de los Dobles, 23.

«¡Joder,

si es vecino de Tadeo!», se pasmó el monarca, sin reparar en que no era

insólito que dos personas elegidas al azar en Santa Clara vivieran muy cerca la

una de la otra.

—¿Camino

de los Robles, 23? ¡Qué casualidad! Bueno... Bien, bien... Ahí tendremos que

llevarte los regalos, ¿verdad? ¡Es que no has puesto tu dirección en la carta!

¿Cómo quieres que los entreguemos si no pones el remite?

Avergonzado

por el craso error, el niño se azoró en silencio.

—No

te preocupes, Doroteo. Esto pasa muy a menudo. Dime, ¿has sido bueno este año?

—No.

—¿No?

—se sorprendió el rey, mirando de reojo a la morena—. ¿En qué has sido malo, si

puede saberse?

—Vomité

encima de un amigo de mi mamá.

—¡Pero

eso no es ser malo! Eso es un accidente que le puede ocurrir a cualquiera.

—Me

llamó «cabón de los cojones».

—Bueno,

a nadie le gusta que le vomiten encima, pero, de todas formas, quien se portó

mal fue él. No hay que decir esas cosas. ¿Y qué le dijo tu mamá? ¿Se enfadó con

él?

—No

estaba.

—¿No?

¿Dónde estaba tu mamá?

—Mi

mamá se estaba cambiando de dopa.

—Cambiando

de ropa... Ya... Eeeh... Oye, Doroteo, ¿a qué colegio vas?

—Al

Gonzalo Pizuedga.

—¡Al

Gonzalo Pisuerga! ¿Sabes que ya han venido muchos compañeros tuyos a traerme su

carta?

—¿Ha

venido Dobedto?

—Eeeh...

No. Creo que no. Pero no lo sé. Quizá haya estado con Melchor o Baltasar. Dime,

Doroteo, ¿cómo se llama tu mamá?

—Candela.

—¿Dónde

trabaja?

—En

una oficina.

—Ya…

Eeeh... Y tú, la quieres mucho, ¿verdad?

—Sí.

—Claro.

¡Es tu mamá! ¿Y a que también su amigo la quiere mucho?

El

niño se revolvió incómodo entre los brazos de su majestad, que optó por

preguntar:

—¿Qué

es un miniponiom, Doroteo?

—Pues

un juguete que hace así: ¡¡¡Ppppfffffffsssssssss!!!

—Bueno,

Doroteo. Yo creo que sí que has sido bueno. Pero veo también que has pedido

muchas cosas, y no sé si podremos traerte todas. ¿Sabes si tu mamá nos ha

pedido algo para ella?

—¿Las

mamás piden cosas a los Deyes? —se maravilló el niño.

—A

veces, a veces, je je je je... A veces nos escriben una carta y nos la trae

algún amigo suyo. Algún amigo que sea más amigo que los demás. ¿Tu mamá tiene

algún amigo más amigo que los demás?

—No.

—Muy

bien, Doroteo, muy bien... Creo que te vamos a traer casi todo lo que has

pedido. Pero ¿sabes?, como aún vamos a estar unos días recogiendo cartas, si

pasas por aquí más adelante con tu mamá, ven a preguntarme cómo va todo. Sobre

todo lo del miniponiom ese.

—Gacias.

—Hala,

dame un besito en las barbas, y luego dale otro de mi parte a tu mamá.

2

En

el almacén que les servía de vestuario, el rey Gaspar se despojó de la corona y

las barbas. Las metió en una caja de cartón que antes había cobijado latas de

sardinas, y anunció a sus colegas Melchor y Baltasar:

—Hay

por ahí cada madre que quita el hipo. ¿Habéis visto una morenaza acojonante que

ha venido con un niño más feo que Picio?

—Ya

sé cuál dices —respondió Melchor—. Me suena de otros días, pero no sé ni quién

es ni de dónde ha salido. Me parece que hace la compra los martes. ¿Te has

fijado tú en la rubia de las tetas potentes?

—¿Cuál?

—Joder,

la que ha venido con una cría pequeña que se ha echado a llorar en cuanto la he

cogido en brazos. ¡Para recogerla, la madre casi me ha metido las tetas en la

cara!

—¿Casi?

—Ja

ja ja ja ja. ¡Esta indumentaria es cojonuda para hacer como que no te puedes

mover!

—¡Algún

día se te quedarán las barbas enganchadas en un sujetador! ¡Ja ja ja ja! Y a

ti, Baltasar, ¿cómo te ha ido? ¿Alguna mamá jamona? Ah, no, que tú no pruebas

el jamón, je je je je.

—Sois

unos guarros —proclamó Baltasar, con restos de acento guineano en la voz.

—Guarro

es el crío que se me meó ayer encima —replicó Gaspar.

—¿Por

qué no vamos a fijarnos en las madres? —reprochó Melchor en respuesta a

Baltasar—. Somos reyes, no monjes. ¿Qué te hace suponer que los Reyes Magos no

tenían un harén? ¡Aunque de haberlo tenido, a buenas horas iban a estar mirando

las estrellitas del cielo!

Dicho

lo cual, cerró de un manotazo la caja de guisantes donde había depositado su

traje y ordenó:

—¡Hala!

¡A los camellos!

Y

saliendo plebeyos por donde poco antes habían entrado reyes, Melchor se fue a

su casa en un Seat Panda y, en este punto de la historia, podemos olvidarnos ya

de él; Gaspar, con sus raídos vaqueros y su vieja chupa de cuero abrochada

hasta la barbilla, alcanzó el bar El Picobio conduciendo una Vespino, tras dar

un amplio rodeo para husmear por el camino de los Robles, por donde poco

después pasó, en su bicicleta, el rey Baltasar camino de su pensión.

3

En

la plaza Mayor de Santa Clara, cuando había fútbol televisado, como aquel día,

El Picobio nunca cerraba antes de las doce de la noche.

En

torno a la mesa con mejores vistas al televisor de cincuenta pulgadas

atracaban, amarrados a otras tantas jarras de cerveza, tres amigos.

Al

primero ya lo conocemos: Gaspar Monje, empleado de la Biblioteca Municipal

Alfredo Castro de Santa Clara y, por las tardes, rey Gaspar en un centro

comercial. Era Gaspar más bajo que alto, y más escuálido que flaco, aunque su

gesto socarrón contrarrestaba no poco su desmirriada figura.

Tadeo

López, guaperas oficial de su colegio más de veinte años atrás, había concluido

pocos meses antes su última temporada como defensa central suplente de la Unión

Deportiva Santa Clara. Algo más tocaba a su fin: la existencia de su otrora

frondosa cabellera rubia; unos cuantos pelos diseminados agonizaban en la

reluciente testa. Era dueño y chico para casi todo de una gestoría pequeña pero

rentable, heredada de su padre sin necesidad de que este hubiera muerto; y era,

además, el único soltero de la tríada de amigos. Dicho todo lo cual, lo más

interesante que podemos añadir sobre Tadeo López es que, en el momento que nos

ocupa, se rascaba lentamente la panza, bajo el ombligo.

Y

terminamos con el más alto: Hermenegildo Blázquez. Trabajaba en el crematorio

municipal, siendo conocido por ello como «el Tostadas».

El

último en llegar, sin duda debido a la apretada agenda de la realeza, había

sido Gaspar. Su jarra de cerveza, solo llena hasta la mitad, atestiguaba su

arribo hacía apenas dos minutos.

—Tú

eres un rey mago de pacotilla —le estaba diciendo el Tostadas—. Así que algo le

tendrás que pedir a los reyes. A los de verdad, digo. ¿Qué les vas a pedir? —le

preguntó, vigilando de reojo el televisor, no fuera a comenzar el partido de

sopetón.

—Ni

puta idea —explicó a los presentes el recién llegado, echándose a continuación

un nuevo trago al coleto.

—Ya

me han jodido a mí siempre los Reyes, ya... —se quejó Tadeo, acabando de

rascarse.

—¿Y

eso?

—Pues

porque nací precisamente el 6 de enero. Así que, de chaval, los Reyes me

jodieron siempre el cumpleaños. Todos los niños tenían regalos dos días al año,

menos yo, que solo tenía uno.

—¿Seguro?

Te regalarían más cosas, ¿no?

—¡Bah!

Nunca tuve esa sensación.

—¿Cuántos

te van a caer? —inquirió el Tostadas.

—¡Cuarenta!

¡Cuarenta ya, tíos! ¡Nos hacemos más viejos que el copón! —se lamentó Tadeo,

volviendo a rascar su longeva panza.

—¡Cuarenta!

—se alarmó Hermenegildo Blázquez mesándose sus también escasos cabellos—. Ya

eres viejo, cabrón.

—¡Pues

ya no se le levantará! ¡Ji ji ji ji ji ji ji! —pinchó Gaspar.

—¡Ya

te gustaría a ti que se te levantara como a mí! ¡Que la tengo de un domesticado...!

Hago así: «¡op!» —presumió, chasqueando los dedos—, y se me levanta.

—¡Ja

ja ja ja ja! ¡Entonces tú no tienes una polla! ¡Lo que tienes es una mascota!

—se pitorreó el Tostadas.

—Cuarenta

es una cifra redonda —gruñó Gaspar, repentinamente ensimismado—. Vas a ser el

primero en ingresar en el club de los cuarentones. —Y acto seguido, sonriendo

con picardía a la audiencia, concluyó—: ¡Habrá que organizar una buena para

celebrarlo!

—Y

tú, Tadeo, ¿qué vas a pedirle a los Reyes para tu cumpleaños? —insistió el

Tostadas, movida ahora su curiosidad por lo significado del aniversario.

Antes

de que Tadeo pudiera responder, Gaspar, el siguiente en ingresar en el club,

aludió a la alternativamente festejada y vilipendiada soltería de su amigo,

proclamando:

—¡Una

tía bien buena es lo que le hace falta a este viejo solterón!

4

Azucena

Moreno despachó el último kilo de mandarinas de la jornada. En cuanto salió la

mujerona que acababa de adquirirlas, recolocó el precio de las peras y echó el

cierre al pequeño local. Ya a solas, se entretuvo organizando la fruta,

amontonando cartones en un rincón de la trastienda y recogiendo la caja, hasta

que tres discretos golpes en la persiana metálica anunciaron la presencia de

Bartolomé Fuentes. Abrió. El recién llegado, impaciente, no esperó a ver alzada

por completo la persiana para colarse dentro; y no había terminado de bajarla

de nuevo la mujer cuando Bartolomé sacó del bolsillo dos billetes de quinientos

euros. Con una nerviosa sonrisa desencajada, los agitó como si se estuviera

electrocutando.

—¡Toma!

¡Toma! ¡Toma pastillas de gooooooomaaaaaaaaaa! ¿Qué te decía yo? ¡Dos perros!

¡Dos cachorros! ¡Quinientos cada uno! ¡Tooomaaaaaaaa!

Era

Bartolomé Fuentes responsable de la perrera municipal de Santa Clara y, para

ser precisos, el único responsable. Su compañero, Rogelio Pérez, alias Guau,

más perro que cualquiera de los inquilinos, era tan responsable o irresponsable

como el perchero, el archivador, o la silla de la oficina, aunque mucho más

peligroso.

Rogelio

se limitaba a conducir a los animales a la perrera en una furgoneta —no sin

detenerse a festejarlo en cualquier bar, aparcando indistintamente al sol o a

la sombra—, y a sustituir a Bartolomé en sus ausencias, entendiendo por

sustituir sentarse en las dependencias de la perrera. El resto del tiempo, Guau

lo pasaba, oficialmente, recogiendo chuchos, como si hubiera una plaga que

dejara en anécdota la de las ratas en Hamelin. Los buscaba, decían hasta las

buenas lenguas, de bar en bar y, ocasionalmente, cuando se acordaba de ir, en

la consulta del siquiatra que trataba sus trastornos sicóticos. El gran día de

Rogelio era el 5 de enero, y también el 6: merced a un primo concejal, Guau

hacía de Gaspar en la cabalgata organizada por el Ayuntamiento. En ningún otro

momento del año recibía sonrisas, agradecimientos o parabién alguno,

demostrándose así que el mundo es más justo de lo que suele decirse.

Queda

claro de esta forma que en esta historia hay un Gaspar real, Gaspar Monje,

empleado de una biblioteca municipal y también Rey Mago en un centro comercial,

y otro Gaspar exclusivamente ficticio, el que salía en la cabalgata, que no era

otro que Rogelio Pérez, alias Guau, empleado de la perrera municipal.

Durante

años, Bartolomé había refunfuñado quejándose de la dejadez y cara dura de Guau.

Pero un día, meses atrás, lo había pensado mejor: ser amo y señor de la perrera

ofrecía indudables ventajas. Fue el martes en que llegó una lozana golden

retriever. Un viejo macho de la misma raza había entrado el viernes

anterior y todavía no le había dado matarile. Bartolomé pensó que los

animalicos, si les daba ocasión, se solazarían juntos para olvidar su triste

destino; y, de darse el afortunado caso, él los libraría del peso de la prole a

través del mismo comercio donde una vez había extraviado los cachorros llegados

en el vientre de una pastora belga a punto de parir.

Azucena

no se había mostrado partidaria de la cría clandestina de perros, y menos en

dependencias municipales. Afirmaba, no sin razón, que Bartolomé se arriesgaba a

afrontar serios problemas. Por eso, los mil euros agitaron su corazón de forma

contradictoria: si implicaban la consumación del desastre, también anunciaban

la evaporación de dos de las tres pruebas ladrantes del desaguisado.

—¡Esa

perra es una mina! —clamó orgulloso Bartolomé.

—¿Y

qué vas a hacer cuando tengas que sacrificarla?

—¡Ya

la he sacrificado! ¡Ja ja ja ja ja! ¡Y también al padre!

—¿Qué?

¿En serio?

—Los

he sacrificado en los papeles. ¿Quién va a venir a comprobarlo?

—¡Ay,

madre!

—Nada.

No hay posibilidad de que me pillen. Si alguien viene un día a controlar, diré

que los acaba de traer un agricultor que los ha encontrado merodeando a las

gallinas, y que por eso no están aún los papeles.

—Ya,

ya... ¿Y qué harás cuando te pillen con cachorros?

—Lo

mismo. Decir que por pena y tal los ha traído vete a saber quién, y que llevo

retraso en los apuntes de altas. ¿Qué me puede caer? Una bronca pequeña, y voy

que me mato.

—¿Y

el tercer cachorro?

—¡Ya

lo venderé! ¡Es el más majo de los tres! ¡Por ese igual saco seiscientos!

Y

como Azucena resoplara angustiada entre dos cajas de tomates, Bartolomé exclamó

eufórico:

—¡Mil

eurazos, Azucenita! ¡Mil eurazos del ala! A ver cuántas veces consigo que se

apareen antes de que el perro casque.

—¿Y

luego? —inquirió Azucena, deseándole una pronta muerte al can.

—Luego...

Joder... Luego, si hace falta, ¡me follaré yo a la perra!

Azucena

rio. Bartolomé, lanzado, señaló lo que identificó como lecho y el común de los

mortales hubiera calificado de montón de cartones, y, frenético, anunció esta

acrobacia:

—¡Te

voy a follar con un billete en cada teta!

5

Como cada anochecer de aquel mes, el rey Baltasar

pedaleaba cansinamente hacia su pensión por el solitario camino de los Robles.

Pero a la altura del número 23, se despistó al identificar en la oscuridad,

rota por unas pequeñas farolas, a Candela Piferrer. La mujer acababa de bajar

de un todoterreno y forcejeaba tratando de abrir la verja, que se negaba a

darle acceso al aparcamiento de su chalecito.

Se dijo su majestad que no faltaba a ningún precepto

religioso si calificaba a Candela de jamona, calificativo que sus reales

compañeros en el centro comercial prodigaban para chincharlo, empeñados en

hacerlo tan musulmán como los otros africanos que conocían. Pero nada más pensó

a continuación, porque lo siguiente fue irse primero contra un contenedor de

basura y, después, contra el coche aparcado a continuación. Rebotó en él para

caer en la calzada con gran estruendo, formando, bicicleta y cuerpo, un único

amasijo.

Candela

escuchó la secuencia de dos golpes sordos, otro metálico y un grito que fue un

quejido. La víctima, muy a su pesar, a causa del color de su piel y de lo

oscuro de su ropa casi se había camuflado entre el anochecer invernal y el

negro asfalto. Candela distinguió el brillo del metal en medio de la calzada y,

advirtiendo movimiento, se percató de que el accidentado no acertaba a

levantarse. Alarmada, se acercó al cívico grito de:

—¿Le

ha pasado algo?

Viendo

entonces a sus pies, retorciéndose de dolor, al pobre Flavius Pop, que así se

llamaba en realidad el rey Baltasar, y pensando la mujer que siendo tan negro

no era natural de Santa Clara, por querer atenderlo mejor le preguntó:

—¿Habla

usted español?

A

lo que Flavius, por contestar a la pregunta e informar de su estado en una sola

frase, replicó en un desgarrado lamento:

—¡Ay,

qué leche me he dado! ¡Ayyy, mis huevos!

Advirtió

entonces Candela que Flavius se retorcía con las manos agarrando sus partes

pudendas y, ¡horror!, que entre sus dedos parecía escurrirse un hilo de sangre.

«¡A

que se la ha cortado!», fue el involuntario pensamiento que irrumpió en su

mente. El cual no la azoró menos que el siguiente: «¡No! ¡Dios no quiera que

tenga que despelotarlo para ayudarlo a taponar una herida en la polla!».

Prefiriendo dejar sin respuesta sus dudas, la proba

ciudadana agarró a Flavius por las axilas para desenredarlo de la bicicleta.

Consiguió incorporarlo, bien que doblado por el dolor, y que se retirara

renqueando hasta la acera, donde quedó sentado en el bordillo. «A ver si lo va

a rematar algún coche», pensó, mientras lo apremiaba diciendo: «Quítese de aquí

no sea que lo atropellen, que por aquí pasan pocos coches, pero algunos vienen

muy rápido». Al tiempo, cruzaba mentalmente los dedos para que el descalabrado

caballero afirmara encontrarse bien y saliera pitando. La ilusión de su vida no

era auxiliar en la calle a un desconocido que acababa de amputarse el pene.

Pero quien salió pitando o, mejor dicho, pitó, fue

Doroteo. Había observado todo el pastel desde el interior del todoterreno y,

preocupado por el mucho rato que tardaba su mamá en regresar, había alcanzado

el asiento del conductor y hecho sonar el claxon. Como Flavius no paraba de

quejarse y, al ver y sentir la sangre en sus manos, había comenzado a soltar

espeluznantes alaridos que el bocinazo animó, Candela corrió a tranquilizar a

su tierno retoño para evitarle algún trauma. A la vez, telefoneó al Servicio de

Urgencias.

6

Dolores

Ferrato, como todas las mañanas desde hacía cinco décadas, le dio un codazo a

su marido.

—¿Estás

despierto?

Su

consorte, Enrique Grande, en lugar de contestar lo mismo que en los cincuenta

años anteriores, dijo en un murmullo apenas audible:

—¡Ay!

Bastó

tan tenue pero inopinado gemido para que su esposa se sentara de un salto en la

cama gritando:

—¿Qué

te pasa, Quiquín?

Argumentó

el hombre algo ininteligible, señalándose el corazón, el estómago o alguna otra

tripa, pues Dolores no supo precisarlo. Alarmada, propuso la siguiente

solución:

—¿Quieres

que llame al médico?

Enrique

Grande masculló con grandes esfuerzos:

—Sí.

Y,

acto seguido, realizó la siguiente matización:

—Pero

antes voy a cagar.

Dicho

lo cual, se levantó. Al ponerse en pie, se tambaleó, las piernas le fallaron y

cayó de nalgas en el borde de la cama, donde rebotó para quedar sentado en el

suelo mientras su esposa aullaba angustiada:

—¡QUIQUÍN!

7

La

médica de urgencias salió del set donde estaba atendiendo a Flavius Pop justo

cuando llegaba Esperanza Lorente, la enfermera.

—Lo

siento —dijo esta para exculpar el retraso.

Por

toda respuesta, la médica, una residente en la treintena, con los ojos muy

abiertos, hizo una seña con la mirada para que la recién llegada reparara en el

accidentado.

Lo

que la enfermera vio fue a Flavius contemplando al techo con gesto compungido,

como si fuera a echarse a llorar. Y, aunque en el Hospital Macario López

utilizaran una terminología más técnica, para ilustrar a los lectores menos

duchos en medicina diremos que lo que Flavius lucía en la frente era un chichón

colosal. A dicha lesión se añadía una importante erosión en el hombro derecho,

un buen porrazo en el pecho, y… y… Y Esperanza Lorente tardó en saber por qué

llevaba Flavius una gasa en la ingle. Primero, su boca se abrió como si la

mandíbula se hubiera lanzado al vacío, luego se cerró, después miró al suelo,

luego al techo, luego otra vez allí, luego a la cara de Flavius, después, de

nuevo, al suelo y, finalmente, preguntó:

—¿Qué

le ha pasado?

A

lo que Flavius, en tono lastimero, respondió con gran precisión:

—Me

he dado una hostia en bicicleta.

—¿Ahora?

¿De noche?

Flavius

asintió.

—¿Y

no llevaba casco?

Flavius

negó.

—Pues

hay que llevar casco.

Flavius

volvió a asentir en silencio, aunque enseguida argumentó, señalándose la gasa:

—Pero

para aquí no venden casco.

Esperanza

dirigió la vista donde el largo dedo de Flavius señalaba, pero no pudiendo sus

ojos fijarse en la gasa de la ingle, optó por volver a mirarlo a la cara.

—¿Cómo

se lo ha hecho?

—Con

el manillar, o con el freno… No sé…

—¿Le

duele?

—¡Un

huevo!

—¿Cómo?

—Mucho.

—Ah.

Haciendo

acopio de voluntad, Esperanza observó la gasa, la levantó, y vio que la médica

ya había suturado la herida con cinco puntos.

—Se

podía haber hecho daño —diagnosticó.

—¿Más?

—se pasmó Flavius.

—¿Cómo

es que se ha caído?

—No

sé. Me despisté.

—¿Iba

por la calzada?

—Sí.

—Suerte

ha tenido de que no fuera ningún coche detrás. Se lo podía haber llevado por

delante. Las bicicletas son muy peligrosas, y más de noche.

Mirando

entonces la negra tez de Flavius y lo oscuro de la ropa que descansaba en la

silla, preguntó:

—¿No

llevaba ninguna prenda reflectante?

—¿Para

qué? Si me he caído solo.

Leyó

entonces Flavius el pensamiento de Esperanza acerca de tanta negrura en la

noche, y le aclaró:

—En

el sillín llevo una pegatina fosforito.

Como

Esperanza no supo qué responder, Flavius añadió:

—¿Dónde

está mi bicicleta?

—¿Quién

le ha traído aquí?

—Una

ambulancia.

—¿Ha

acudido también la policía local?

—Sí

—respondió Flavius algo inquieto.

—Pues

ellos la tendrán. Cuando salgas, vas al ayuntamiento y preguntas en el retén

—dijo, cambiando inconscientemente al tuteo.

Entonces

Flavius, haciendo un gesto hacia su hombro, inquirió:

—¿Podré

trabajar?

—Depende

de en qué.

—Esta

semana me toca cargar sacos todos los días hasta las cinco.

—¿Al

hombro?

—Claro.

—Pues

no te lo aconsejo. Debes dejar que la herida del hombro cicatrice. Si la rozas

no lo hará, y puede infectarse.

Flavius

bajó los ojos, abatido. También Esperanza lo hizo, pero no al suelo, sino cerca

de la gasa; aunque, de inmediato, clavó sus pupilas en los pies del enfermo,

pues no se le ocurrió sitio mejor donde esconder su culpable mirada. Entonces,

escuchó unos pasos que reconoció como los de la médica. Disculpándose como si

fuera a buscar algo, salió del set justo cuando la galena entraba. La interrogó

la mujer diciendo con la mirada: «¡Qué barbaridad!, ¿verdad?», y Esperanza

meneó la mano como respondiendo: «¡Nunca había visto nada igual!»

8

Un

par de horas después, en la cuarta planta del Hospital Macario López de Santa

Clara, el eminente cardiólogo Antonio Rupérez del Cántaro decidió amenizar su

guardia. Se desperezó, tomó el teléfono e hizo una llamada desde el despacho

donde, hasta entonces, había matado el aburrimiento escuchando en la radio las

últimas noticias.

—Hola,

nena.

—…

—Aquí

estoy, de guardia. Harto de no hacer nada.

—…

—Hoy

no creo que haya ajetreo. Intentaré dormir un poco, pero ya sabes que aquí nunca

duermo bien.

—…

—No,

no… Je je je… Ya sabes tú cuál es la cama que mañana me gustaría a mí coger.

—…

—¿Por

qué no estás para fiestas? ¿Te ocurre algo?

—…

—¡No

jodas!

—…

… … … … …

—¡Joder!

—…

—Ya…

—…

—¡Qué

putada!

—…

—Vale,

vale. Vete a dormir. ¿Te llamo mañana?

—…

—¿A

qué hora?

—…

—No.

A esa creo que estaré con mi mujer.

—…

—Vale,

vale. Que duermas bien. Un besito.

9

Al

dar con las posaderas en el suelo, Enrique Grande lanzó un «¡ay!» de tal

magnitud que su esposa, Dolores Ferrato, comenzó a gritar desaforada.

A

Telémaco, el basset, le dio por ladrar con no menos estrépito. El

alboroto despertó a la vecina de arriba, la señora Pilar, cuyo sueño era de tal

fragilidad que acostumbraba a repetir como un eco las conversaciones de sus

vecinos de abajo, se decía a sí misma que para dormirse; pero lo cierto es que

tan mal resultado le daba el somnífero que incluso recordaba con nitidez, a

pesar de los años, la fecha exacta de la última coyunda de su amiga Dolores,

así como las expresiones de contento utilizadas por el matrimonio en tan feliz

ocasión, entre las que destacaba, por su frecuencia e intensidad, «¡Ay, Lolita,

que me va a dar un infarto!», seguida en igual número, pero con no menor

frenesí, de «¡Ahora no, Quiquín, ahora no! ¡Espérate un poquito! ¡Solo un

poquitito más!».

Entre

aullidos y ladridos, y que Dolores salió a la carrera en busca del teléfono

para llamar a una ambulancia o, en el peor de los casos, a una funeraria para

gente bien, ni esposa ni mascota repararon en que la culada había tenido la

venturosa propiedad de hacer olvidar al enfermo sus males, las más de las veces

imaginarios. El exmoribundo se incorporó y, rascándose donde le dolía el

golpetazo, fue en busca de su mujer.

—¡Lolita!

¡No llames a nadie, que ya estoy bien!

—¿Pero

tú qué haces aquí? —le espetó la esposa al verlo tan fresco, colgando de

inmediato con cara de pocos amigos— ¡Hace un instante te estabas muriendo!

—No.

Eso no. Solo he dicho que llamases al médico.

—¿Para

que te recetara una culada? ¡Para eso te muelo yo a palos y te pongo hecho un

chavalote! ¡Habrase visto, el susto que me has dado! ¿Cómo es que ya estás

bien, así, de repente? ¿Se puede saber qué te pasaba?

Como

Enrique Grande pareció una vez más avergonzado de su hipocondría, se ruborizó,

lo cual aprovechó su esposa para solventar así el disgusto:

—Pues

si tan pito estás, te vistes ahora mismo y te vas a pasear a Telémaco.

10

Inés

Pescador miró asombrada el vaso de tubo que Esperanza Lorente acababa de

vaciar. Noelia Peribáñez lo contemplaba no menos perpleja.

—Pero…

—acertó a decir.

—¡Más

grande! —afirmó Esperanza con contundencia.

—¿Cuánto

más? —inquirió Inés con un involuntario hilo de voz.

—De

gorda, más o menos; y de larga, así asá. ¡Pero en reposo!

Las

tres mujeres cruzaron miradas que oscilaron entre la consternación y la

admiración.

—¡Madre,

mía, qué desperdicio! —murmuró Inés, llevándose a la boca su propio vaso de

cerveza, de tal forma cogido que Esperanza descifró en el gesto su pensamiento.

Noelia,

moviendo dos dedos arriba y abajo, limpiaba el vaho de su clara. Bajó la vista

a la mesa, reflexionando, hasta que los alzó y, no sin solemnidad, dirigió a

Esperanza esta sentencia:

—¡Ese

tío es el que te hace falta para la despedida de soltera!

Como

las otras dos la miraran alucinadas, concretó la idea:

—Te

lo regalamos, y te lo cepillas.

No

aclaró mucho tal poesía, pues a las miradas de pasmo se unieron dos bocas

abiertas de par en par. Noelia, un tanto airada, como si estuviera hablando a

dos tontas de remate precisó:

—Joder…

Nos vamos a cenar como estaba previsto, nos bebemos lo que queramos, nos

corremos la juerga padre y, a la hora en que te apetezca, vas y te lo cepillas.

Te lo regalamos. De verdad, tía. Yo me ocupo. ¿A que sí? —propuso, mirando a

Inés, que se limitó a hacer un gesto que lo mismo podía significar que sí o que

no, tras el cual ambas se quedaron contemplando a la novia, quien, con la mente

en el set de Urgencias del Hospital Macario López, musitó más para sí que para

su atento público:

—¡Me

moriría!

—¡De

gusto! —puntualizó Noelia.

Inés,

no muy convencida, se atrevió a objetar:

—Pero

el pobre Augusto…

—El

pobre Augusto —la interrumpió de inmediato Noelia— tiempo ha tenido y tendrá de

tirarse a esta pava. —Señaló a Esperanza—. ¡Si solo es una despedida de

soltera, caramba! ¡Si luego es si te he visto, no me acuerdo!

—¡Ya!

¡Como para no acordarse, si es verdad todo lo que nos ha contado! —replicó

Inés.

—¡Como

para olvidarlo! —ratificó Esperanza meneando la mano.

11

A

diferencia del resto de los empleados municipales, los de la Biblioteca Alfredo

Castro no fichaban. Eran tan pocos que se las habían ingeniado para convertirse

en un mero dato en el departamento de personal del Ayuntamiento, donde nadie se

acordaba de ellos porque hacía años que ni uno solo ponía los pies allí. En el

colmo de la prudencia, ni siquiera solicitaban otros permisos que las

vacaciones, y, por supuesto, jamás se les ocurría plantear incidencia alguna.

No querían hacerse notar. La discreción lindante con la inexistencia les había

permitido convertir la biblioteca en una suerte de república administrativa

independiente, y establecer entre ellos tales turnos que por cada dos semanas

de trabajo estaban una de asueto. De las dos primeras, además, nadie podría

decir que fueran agotadoras: dentro del turno había subturnos que permitían

entrar más tarde, salir más pronto, o pasar media mañana desayunando, comprando

o planchando en casa. Tan metódica organización cooperativa, que ni el más

avezado directivo hubiera podido igualar en rigor, disciplina y grado de

aceptación, tenía por objeto eludir un trabajo que, las más de las veces,

consistía en leer revistas o novelas, confeccionar la lista de la compra e

incluso, en ciertos casos, pasar el rato componiendo alguna poesía.

Por

eso resultaba extraño ver a Gaspar Monje trabajando de verdad. En el momento

que relatamos, se encontraba revisando las solicitudes de libros realizadas por

los usuarios. Cuando alguien deseaba añadir un título al fondo bibliotecario,

rellenaba una pequeña ficha solicitando su compra y la introducía por la ranura

de una vieja caja de madera dispuesta al efecto. Una vez al mes era abierta,

recontadas las peticiones, y atendidas por número y orden de demanda las que

permitía el exiguo presupuesto.

Gaspar

tenía por costumbre, cuando nadie lo veía, realizar una petición semanal,

haciéndose pasar por cualquiera apellidado López, Pérez, García o algo igual de

llamativo. Y cada tres, introducía otra ficha en la que solo ponía: «Me gustan

tus tetas». Solicitaba novelas que, por suponer grave riesgo de atentado contra

el sexto mandamiento, no hubiera recomendado la santa madre Iglesia. El anónimo

mensajito iba destinado a su compañera Juana, una muchacha pechugona, con gafitas

y cara de buena, a la que tocaba abrir la urna cada tres semanas (pues hasta

para eso habían hecho turnos). Juana sospechaba que su grosero admirador era un

despistado estudiante de Veterinaria, poco comunicativo y no muy aseado, que

solía acudir a la biblioteca todas las tardes.

Así

se lo había contado Juana a Gaspar Monje, el cual había vivido ufano y feliz

con su travesura hasta el momento, en que, exasperado, recontaba una y otra vez

las quince fichas que acababa de sacar de la urna. Una de ellas decía: «Gaspar:

cáscatela contra un pino», y, para colmo, habían desaparecido las cinco que

había introducido de extranjis solicitando varios libros eróticos.

No

le importaba, sin embargo, que el descubrimiento de su trampa pudiera dar al

traste con la colección de títulos que había formado poco a poco, y que para sí

quisieran las mejores bibliotecas del país. Más le preocupaba el anónimo. No lo

creía escrito por Juana: era demasiado mosquita muerta para soltar tal

exabrupto. Más bien temía que la muchacha hubiera dado cuenta de sus anónimos

al cabestro de Benjamín, y que uno de los dos hubiera llegado a la conclusión

de que el autor de los anónimos era él. El poema del pino, en ese caso, debería

ser obra del cabestro. Pero, por más que Gaspar lo comparaba con otros

documentos no encontraba similitudes en la letra. Para colmo, estaba escrito

con bolígrafo verde, y no había uno solo de ese color en toda la biblioteca.

12

Dos años antes

Hacía

poco más de dos años que la bellísima Natalia Busto Lozano se había llevado un

disgusto en dos actos.

En

el primero había descubierto, oculta entre los cachivaches de su marido, el

doctor Antonio Rupérez del Cántaro, una caja de preservativos de tantos colores

como sabores. Le hizo gracia. Con una mezcla de curiosidad e ilusión esperó

durante las noches siguientes una cata de pene colorido. Temía fuera cosa más

grotesca que excitante, pero como el deseo del doctor de experimentar juntos

nuevas sensaciones la halagaba, no quiso analizar el deje de vulgaridad de la

ocurrencia. Así transcurrió más de una semana.

A

su fin, la ausencia del florido y aromático escarceo la indujo a husmear de

nuevo en el escondrijo. La impaciencia fue entonces sustituida por un mayúsculo

disgusto: la caja se había volatilizado.

La

lógica conclusión le produjo más rabia que frustración. Aunque en honor a la

verdad, más temió por su propia reputación que por el amor o desamor de su

marido. La relación entre ambos siempre había tenido algo de impostura.

De

hecho, reflexionando con sensatez, Natalia Busto Lozano no podía calificar de

sorprendente el descubrimiento. Más bien confirmaba un viejo temor: que su

marido, un médico de cierto prestigio, todavía de buen ver y siempre enamorado

de sí mismo, difícilmente iba a ser capaz de resistir la tentación de poner a

prueba sus encantos.

Por

eso, quizá, lo que más la sorprendió fue su propia reacción: pese a la furia

rampante no se le pasó por la cabeza echar en cara el desliz, ni mucho menos

abandonar a su marido como una esposa despechada; porque, ¿cómo sentirse

despechada si hacía siglos que su marido no tenía más gesto cariñoso que

empalmarse una vez por semana? Además, tampoco ella había prestado atención al

matrimonio, pues no acertaba a decir desde cuándo su esposo le estaba siendo infiel:

por ninguna parte veía un antes y un después. En consecuencia, la infidelidad

no había cambiado un ápice sus costumbres de pareja, concluyó asombrada.

Seguían llevando la misma existencia casi paralela de siempre. No había motivo,

por tanto, para poner todo patas arriba sin más. Podía permitirse el lujo de

tomarse tiempo para reflexionar sin que nada cambiara entretanto.

Al

hilo de estos argumentos, se dijo también Natalia que formaban un matrimonio

bien avenido pero poco avenido; desde el primer momento cada uno había hecho su

propia vida, sin más coincidencias que en la cama, en la mesa y en las

inevitables apariciones de orden social: vacaciones, viajes o salidas con

amigos. En definitiva, su matrimonio había sido una entente cordiale sin

apenas pasión. Había llegado el momento de reconocer abiertamente que para dar

el sí quiero más había pesado en el ánimo de cada cual cuanto representaba el

otro que cuanto en realidad era. Ella había satisfecho su notable ambición de

bienestar material y posición social casándose con un prometedor cardiólogo.

Para él, ella había representado el triunfo personal que debe acompañar al

social: una esposa bella hasta el dolor, simpática e inteligente. Se habían

casado no por amor, sino por una cuestión estética, aunque Natalia hubiera

tardado años en comprenderlo.

Por

tanto, lo que amenazaba con sacarla de sus casillas era cómo podía afectar el

desaguisado a lo crucial de la cuestión estética: su reputación. Temía que

alguien, alguna vez, pudiera tomarla como una pobre ingenua que no se enteraba

ni de si algo le brotaba en la cabeza. Y el perfil que se afanaba en dar en

sociedad no era el de esposa sacrificada y paciente, ni mucho menos el de mujer

de bien ejercitadas tragaderas.

El segundo disgusto fue consecuencia del deseo de

averiguar el grado de compromiso de su marido con quien quiera que hubiera

tenido la desgracia de saborear un pedazo de látex, con sabor a frambuesa,

relleno de carne calenturienta. ¿Qué mejor manera que cotejando la agenda de la

consulta privada que el doctor atendía por las tardes, con los ingresos ocultos

al fisco que reposaban en la caja fuerte del dormitorio junto a una

rudimentaria contabilidad B?

La

doméstica auditoría reveló la falta de quince mil euros. O más bien identificó

quince mil euros que no habían llegado a entrar en la caja. A la contabilidad B

le había salido una contabilidad C. Natalia Busto Lozano supuso, con lágrimas

de rabia, que la pelandusca de los estrafalarios preservativos tenía bien

sorbido el seso del doctor. Que también le había sorbido el sexo, ya lo tenía

asumido.

El

estropicio financiero acumulado al matrimonial le hizo valorar, al fin, la

posibilidad de mandar al diablo a Antonio Rupérez del Cántaro. Un divorcio, una

buena pensión, y a vivir. Porque si desolador era que alguien en Santa Clara

pudiera llegar a mirarla desde la compasión de saberla cornuda, que pudiera

hacerlo creyéndola más o menos empobrecida por culpa de una furcia de tres al

cuarto era, sencillamente, inaceptable. Mucho más atractivo era el papel de

bella mujer capaz de mandar al carajo, sin dudar, a quien no había respondido a

sus expectativas.

Sin

embargo, no era Natalia persona que se dejara llevar por sus impulsos, al menos

hasta aquel momento. Con el pragmatismo que siempre había caracterizado su

existencia, tras descubrir el agujero en las cuentas, pospuso toda decisión

hasta el regreso del crucero por las islas griegas que, a costa del laboratorio

farmacéutico Helalabs, se disponía a emprender el matrimonio la semana siguiente,

a comienzos de diciembre.

13

De vuelta al presente

Dolores

Ferrato se dejó caer en el banco de los jardincillos al final de la avenida

Blasco Catapo, y soltó de la correa a Telémaco.

El

basset, que nunca había sido muy inquieto, permaneció a su lado sin otro

movimiento que el de desperezarse estirando su largo lomo y sus cortas patas.

Luego, cuando vio que su dueña no hacía amago de levantarse, se decidió a

caminar a pasitos por los alrededores, en busca de alguna deposición fresca que

olfatear.

Así

los encontró la señora Pilar al volver de comprar el pan.

—¿Qué

ha pasado esta mañana?

—¿Qué

ha pasado de qué? —respondió a la defensiva Dolores.

—Chica,

menuda algarabía habéis montado.

—Tampoco

ha sido para tanto —replicó Dolores, con el gesto acostumbrado cuando no le

hacía gracia que la chismosa de su amiga fuera, además, su vecina de arriba.

—Me

ha despertado Telémaco cuando se ha echado a ladrar.

Dolores

Ferrato miró con cariño al animal.

—Siempre

le digo a Quiquín que el día en que yo me muera, Telémaco le salvará la vida

más de una vez. Porque con lo hipocondríaco que es, cuando le suceda algo de

verdad nadie le va a hacer caso. Y, además, una persona no puede vivir sola en

un piso, y más ahora que nos hacemos mayores. Te pasa algo ¿y quién avisa?

La

señora Pilar encogió los hombros en silencio, por no dar pábulo a que su amiga

le soltara, por enésima vez, el discurso sobre lo conveniente de tener perro en

casa. Pero Dolores no precisaba excusas y repitió, casi palabra por palabra los

argumentos que Pilar conocía de memoria desde hacía años. Sin embargo esta vez,

a su fin, hubo una variación.

—Mi

nieta vive sola. ¿A quién se le ocurre? A ella también le haría falta un perro.

Imagina que le sucede algo.

—¿Qué

le va a suceder, si no ha cumplido los treinta?

—¡A

saber! —refunfuñó la abuela con gesto contrariado—. ¡Con la de porquerías que

toman ahora los jóvenes, cualquier cosa puede pasar! Que si alcohol, que si

drogas, que si pastillas, que si kétchup y hamburguesas…

La

señora Pilar la miró tan estupefacta que Dolores se apresuró a aclarar:

—No

es que Esperancita tome nada, ¿eh? Pero nunca se sabe: cualquiera puede echarle

algo en el vaso y…

«¡Y

se la lleva al huerto!», pareció pensar la vecina, pero se limitó a asentir.

Ambas miraron al basset; acababa de flexionar sus patas traseras y

acercado el trasero al césped. Las dos mujeres giraron la cabeza 180°, como si

de nada conocieran al animal y en la otra dirección se estuviera desarrollando

un acontecimiento espectacular. La señora Pilar objetó:

—¿Para

qué va a querer un perro tu nieta, ahora que se va a casar?

—Precisamente,

porque su marido y ella van a turnos. ¿Y si le sucede algo estando sola en casa

mientras él está trabajando?

—¿Y

si tienen niños?

—¡Pues

si Esperancita tiene que esperar a que sus hijos crezcan para que la cuiden,

apañada va a estar! ¡Al revés te lo digo! Sería el perro el que cuidara de

todos. De los niños y de ella. Son tan listos… —dijo mirando de nuevo a

Telémaco para valorar si el abono con que acababa de nutrir el césped permitía

dar por concluido el paseo previo a la comida.

14

Gaspar

Monje lanzó un improperio que el conductor causante del frenazo no pudo

escuchar. En días así, cuando los nervios lo atenazaban, se sentía ridículo y

vulnerable encima de su viejo ciclomotor. Sus anónimos a Juana habían sido

descubiertos, lo mismo que la falsedad de sus peticiones de libros. El miedo a

las consecuencias y la perspectiva de ver interrumpida la llegada de novelas

eróticas a la biblioteca lo habían puesto de muy mal humor. Más tarde, había

comido sin despegar la boca ni hacer caso al parloteo de su esposa y, cuando

Azucena Moreno se había marchado a la frutería, él se había ido al colegio

Gonzalo Pisuerga antes de acudir al centro comercial. Estaba llegando. Ya divisaba

los coches aparcados en doble fila.

Entre

los padres que esperaban no le costó localizar a Candela Piferrer. Era

demasiado alta, esbelta y bien plantada para pasar desapercibida. Su atuendo y

su pose hacían el resto. De alguna manera debería él suplir, se decía Gaspar

para sus adentros, los alicientes perdidos en el trabajo. Averiguar todo lo

posible sobre tan apetitosa mujer era un entretenimiento tan agradable como

inocente. Al fin y al cabo, continuó reflexionando, ¿quién no se emociona ante

una mujer hermosa?

Pero

el más emocionado ante Candela resultó, sin duda, Doroteo. Salió callado, con

paso inseguro. Apenas divisó a su madre corrió hacia ella echándose a llorar de

tal manera que ni uno solo de los padres que lo vio dejó de sonreír. Solo

Gaspar, más atento a adivinar curvas bajo la ropa materna que al soponcio

infantil, se mantuvo serio.

Vio

subir a la pareja a un todoterreno mal aparcado. Gaspar frunció los labios.

Demasiado lujoso, pensó, aunque en realidad su incomodidad derivó de la

confirmación de que Candela y él vivían en mundos económicos diferentes, como

ya había sospechado al averiguar su dirección.

El

ciclomotor lo aguardaba en una esquina próxima. Tomó la dirección seguida por

el todoterreno, y lo identificó ante un semáforo a unos centenares de metros.

Aminoró la marcha. Observó que llevaba un rumbo compatible con el camino de los

Robles. Apostó por aquel destino, y apresuró la marcha por callejuelas

laterales valiéndose de lo escurridizo de su vehículo. Aparcó pocos minutos

después en la esquina del camino de los Robles con la avenida Mus de Mont.

Allí, simulando atar el ciclomotor a una farola, contempló en la distancia cómo

el todoterreno llegaba al chalé frente al cual, todavía lo ignoraba, la noche

anterior se había estampado Flavius Pop.

No

supo entonces qué hacer, pero ver el vehículo ante la puerta y no en el garaje,

le hizo pensar que Candela no tardaría en marcharse. No se equivocó. La mujer

salió cuando Gaspar no había mediado el primer pitillo. Maniobrando en mitad de

la calle, que nunca solía tener tráfico, dio media vuelta en dirección a la

avenida. Gaspar la dejó pasar. Luego volvió a subirse al ciclomotor y,

circulando a no menos de doscientos metros, la siguió hasta que la perdió en

algún punto de la calle de los Herreros.

Deambuló

entonces, o más bien patrulló, por los alrededores. Rodeó una docena de

manzanas y acabó llegando a la avenida del Doctor Plancio, en cuyo final se

hallaba el centro comercial donde Gaspar debía llegar en cinco minutos. Justo

entonces, divisó el todoterreno en la rampa de acceso al aparcamiento de una

empresa de alquiler de coches. La única en toda Santa Clara. Tras el cristal,

con el rótulo de SCC (Santa Clara Cars), adivinó en una mesa a una muchacha

joven y, más allá, en un despacho acristalado, a Candela.

Miró

el reloj. Salió zumbando hacia el centro comercial.

15

La

llegada de Flavius Pop a su pensión, en el barrio viejo de Santa Clara, cerca

de la plaza Mayor, fue de todo menos triunfal. La rueda delantera de su

bicicleta —como le había dicho Esperanza, recogida y guardada por la policía

local— más semejaba un ocho que un cero. No entendía cómo podía haberse atizado

semejante bofetón. Los cálculos sobre el precio de una rueda nueva no lo

ayudaban a tranquilizarse.

Pero

lo peor, sin duda, era la forma en que los sacos habían afectado a su hombro

erosionado. El roce se lo había dejado en carne viva; el polvo de la carga se

había filtrado a través de la camiseta y, con el sudor, le había causado una

infección que comenzaba a mostrar dolorosos síntomas. No había podido acabar la

jornada. En realidad, no había superado el primer tercio. Obligado por el

insoportable escozor, pronto había intentado cargar los sacos sobre el hombro

izquierdo, pero la falta de costumbre había hecho que uno se escurriera por

donde no debía; en el intento de detenerlo, había sufrido tal tirón que, aparte

de descubrirse poseedor de cierto músculo en la espalda, había aullado de dolor

y quedado poco menos que impedido para hacer cualquier movimiento con el brazo

izquierdo distinto al de rascarse la barbilla.

Flavius

pertenecía a esa clase de trabajadores que los patrones aprecian porque son

incapaces de negarse a nada. Por ejemplo, fue incapaz de rebatir el argumento

de que si no trabajaba no podía cobrar. No se le ocurrió al pobre infeliz

pensar en coger la baja, privilegio reservado en la empresa a los trabajadores

fijos, que para eso cotizaban a la Seguridad Social. El resto, de tan

eventuales, no constaban más que en un cuaderno a cuadros donde, con bolígrafo

rojo, el patrón iba apuntando y escatimando horas y jornales.

Tal

cúmulo de desdichas cimentaban la mayor de todas: si los ingresos de Flavius se

volatilizaban, a duras penas podría pagar la habitación con lo que sacaba

haciendo de rey Baltasar en el centro comercial; pero de lo que a buen seguro

podía despedirse era de poder enviar a su familia, por Navidad, el dinero

suficiente para que pudieran adquirir, por fin, la ansiada vaca.

16

Hermenegildo

Blázquez, alias el Tostadas, acostumbraba a dar una larga caminata cada uno de

los días en que hacía funcionar el crematorio. Lo cual, por cierto, cada vez

era más frecuente pese a la reducida población de Santa Clara. Culpa de las

modas, sin duda. En los últimos tiempos, a todo el mundo le daba por

incinerarse. Hermenegildo tenía la sensación, cuando el féretro entraba en el

horno, de que el aire se hacía más denso o, por decirlo como él lo sentía, de

que se estaba fumando al muerto; y sin boquilla. Por más que se consolase

explicándose que las carrasperas en tales ocasiones más se debían a la

combustión del materia textil que del orgánico, para abandonar tan desagradable

sensación necesitaba oxigenar los pulmones caminando a paso rápido no menos de

hora y media. Su esposa alentaba los paseos no tanto por cuestiones pulmonares

como por la barriga que Hermenegildo había comenzado a desarrollar.

La

mañana había sido complicada (nada menos que tres tostadas). Después,

varios quehaceres le habían impedido disponer de la tarde hasta casi las siete,

momento en que se había marchado a caminar hasta las nueve.

A

esa hora debía llegar, según sus planes, al Picobio, donde, en compañía de

Gaspar y Tadeo, vería el fútbol del miércoles. Pero eran ya las nueve y diez y,

por haberse detenido a charlar con una anciana amiga de su madre, todavía no

había alcanzado su destino. Dobló una esquina a paso rápido, a tiempo de ver

cómo, a unas decenas de metros, un individuo aparecía en la calle tras

agacharse para sortear la persiana metálica a medio bajar de la frutería Don

Fresón Cereza, propiedad de Azucena Moreno, esposa de Gaspar.

El

sujeto comenzó a andar delante del Tostadas, y algo echó en la papelera colgada

de la farola que iluminaba la escena. El algo dio en el borde sin que el hombre

llegara a advertirlo debido a la velocidad de su paso, y cayó al suelo.

El

Tostadas, desde la distancia, contempló el mal lanzamiento. Cuando alcanzó la

papelera miró con curiosidad el suelo. Lo que vio le hizo detenerse en seco.

Espantado, miró por toda la acera tratando de encontrar algo distinto. Pero

nada halló. Es más: sin duda era aquello lo que había rebotado en la papelera;

podía jurarlo, porque no lo había perdido de vista. Un sudor frío le empapó la

espalda y la frente, pero un ruido le hizo girar la cabeza antes de que pudiera

poner palabras al horror. Azucena acababa de salir y estaba cerrando la

persiana metálica. Hermenegildo se hizo el loco y apresuró el paso, sin saber

si acudir o no al Picobio.

17

Dos

años antes

Hacia

el puente de la Constitución, dos años antes, Natalia Busto Lozano y su esposo,

el eminente cardiólogo Antonio Rupérez del Cántaro, dejaron su más modesto

Mercedes en un aparcamiento en Barcelona. Tras un breve desplazamiento en taxi,

tomaron posesión de un lujoso camarote. El barco pasaba por ser el más grande y

moderno de cuantos surcaban el Mediterráneo. Su capacidad era acorde con la del

laboratorio farmacéutico que había invitado al doctor y acompañante —y a otros

muchos cientos de doctores y acompañantes—, pues más que navegar por el mar de

las corruptelas, Helalabs nadaba en él como pez en el agua. De aquel crucero de

lujo saldrían millares de pacientes consumiendo un medicamento, y no otro,

gracias a las sesudas sesiones de trabajo (una hora y media cada dos días) en

las que un experto (de marketing) del laboratorio explicaba a los

invitados que no estaban durmiendo la mona en el camarote, o rascándose la

barriga en los muchos centros de ocio del barco, los magníficos efectos que

para la salud tenían ciertos fármacos, faltándole decir, únicamente, que se

refería a la salud de la cuenta de resultados del laboratorio.

Para

cuando el barco regresó a puerto, al menos una treintena de pacientes de los

viajeros habían sufrido serias complicaciones, al caer en manos de otros

galenos que apenas sabían nada de ellos; incluso tres habían pasado a mejor

vida. Pero estos previsibles y pequeños contratiempos en nada alteraron la

alegría del viaje.

Cuando

en la segunda noche a bordo se celebró la segunda cena de gala, el matrimonio

fue a parar a una mesa en la que Natalia quedó teniendo a su derecha a un joven

y apuesto médico: el doctor Guinda.

Tal

caballero alguna proeza había conseguido experimentando con micos. El éxito le

había valido una clientela muy mona o, por evitar equívocos, muy deseable. Al

menos para quienes, como él, sufrían aceleraciones del ritmo cardiaco al pensar

en grandes fortunas. Por las manos del doctor Guinda había pasado, además de la

recua de primates, la parte más achacosa de la flor y nata de la sociedad

española, y como la vanidad es más contagiosa que el peor de los virus, el

doctor adolecía del mismo incurable mal que la mayoría de sus selectos e

insoportables pacientes. En definitiva, se creía más inteligente, más

ingenioso, más importante y, al menos intentaba hacerlo creer, también

demasiado rico. En buena lógica, se consideraba, además, un seductor

irresistible, hasta el punto de hacerse llamar, alguna noche de fiesta y vodka,

jugando con su profesión, rey de corazones. En su hospital, más era llamado

soltero de oro, aunque su abuela, de haberlo visto en ciertos menesteres, más

lo hubiera calificado de calavera.

Observó

el doctor Guinda, desde el primer instante, que Antonio Rupérez y Natalia

formaban un matrimonio extraño. Ella, muy atractiva, parecía flotar en el

ambiente como el humo de un cigarrillo desmayadamente exhalado: abandonada,

discreta y elegante, cuanto la rodeaba parecía atravesarla como si no

existiera, como si fuera ella un mundo superpuesto en otro; su marido, por su

parte, no le hacía apenas caso; se dirigía sin cesar a un cirujano granadino

con quien parecía ansioso por probar fortuna en el casino de a bordo, tan

pronto como dieran cuenta de la cena. Tampoco la acompañante del granadino

hacía ascos a la diosa fortuna. Natalia, en cambio, prestaba esporádicos oídos

a la aburrida sarta de anécdotas sobre el juego. A los postres, el doctor

Guinda, que había encontrado muy bueno muchas veces el vino blanco, consideró

que si sus encantos habían rendido a tantas damas bien podrían hacerlo también

con aquella tan hermosa y distinguida, por más que su marido estuviera cerca.

La ocasión, además, la pintaban calva: el tal Rupérez estaba ansioso por

jugarse los cuartos en una timba, y su bella mujer debía de estar ansiosa por

jugarse a su esposo a los chinos y perderlo al primer envite. Se dijo que él

podría ser la excusa perfecta: si entablaba una cordial conversación con ella,

el marido se iría tranquilamente dejando a su esposa acompañada, lo cual él

aprovecharía para, ya que estaban en alta mar, echar sus redes a tan opulenta

sirena.

Se

olvidó, pues, del resto de comensales y entabló amable diálogo con Natalia.

Todo fue saliendo como había previsto: Antonio Rupérez del Cántaro y el

matrimonio andaluz pronto se fueron al casino. Natalia dijo que a ella no se le

pasaba por la cabeza semejante afición, y accedió a quedarse en compañía del

doctor Guinda hasta terminar el copazo de buen güisqui recién solicitado por el

achispado galán.

El

doctor Guinda aprovechó entonces esa pequeña intimidad para, haciendo uso de su

dilatada experiencia, echar de tal manera los tejos que más que cardiólogo

pareció un enfebrecido peón de albañil ayudando a retejar.

Pero,

para desgracia del galán, a Natalia Busto Lozano le habían echado a lo largo de

su vida más tejos de los habidos en los tejados de toda Santa Clara, y había

esquivado más redes amatorias que arpones Moby Dick (terminando aquí toda

comparación con cualquier cetáceo). Resistió los envites estoica, con

desarmante dejadez, dejando estupefacto y ansioso al galeno que, tras cada

fracaso, reiniciaba el asedio con renovados bríos. No estaba ella, además, para

pensar en efímeros amoríos. El disgusto de los preservativos de circo y de los

quince mil euros estaba muy presente, y vivía instalada en la duda. ¿Quién

sería la otra mujer? ¿Desde cuándo se veía con su marido? ¿Cómo acabaría su

matrimonio? ¿Debía ella hacer o decir algo? ¿Qué? ¿Denunciar o pedir

explicaciones? ¿Exigir algo más? ¿Imponer consecuencias? ¿Cuáles podían

derivarse de cada elección? El doctor Guinda le hablaba cada vez más cerca,

pero Natalia apenas le hacía caso: la incertidumbre es incompatible con el

placer.

Sin

embargo, el doctor era cabezota, y el amable combate fue ganando poco a poco

intensidad. A cada obstáculo que dejaba caer Natalia con palabras, gestos o

silencios, replicaba el hombre con discretos requiebros que elevaban el nivel

del cortejo. Tan alto llegó en su tortuoso camino que el doctor Guinda,

confundiendo su esfuerzo con el valor de la presa, pensó en Natalia como pieza

de caza mayor; y, sin duda, la mejor que nunca se le había puesto a tiro:

bellísima, inteligente y, para colmo de dicha, casada con un colega que se

creía un personajillo en el apasionante mundo de las vísceras cardiacas.

¡Menudo berzotas! ¡A ver si el muy majadero pensaba que iba a poder rivalizar

con él!

Natalia

Busto Lozano, digámoslo ahora, siempre había sido fiel a su marido. Pero no por

falta de ocasión o de motivos que, si hubiera querido, no hubiera tardado en

encontrar; simplemente había sido demasiado comodona para buscar problemas.

Pero el asunto de los preservativos y, sobre todo, el de los quince mil euros,

la habían soliviantado y la ayudaban a tolerar el galanteo del doctor Guinda de

mejor humor que nunca antes otro. Si en esas pretéritas ocasiones había

enviado, amablemente, al diablo a sus admiradores, aquella noche, como si de

una sutil venganza se tratara, se avenía a dejarse querer en público. Lubricada

por la inconsciente sed de venganza, la lisonja fue haciéndose efectiva a

medida que por un vericueto u otro fue superando obstáculos. Y así, sin darse

cuenta, de pronto se encontró a gusto en compañía del doctor Guinda. Y a pesar

de no concederle ninguna posibilidad, aceptó la segunda copa.

Con

el paso de los minutos, ocurrió lo inevitable: el eminente experimentador con

primates, auxiliado por el vino blanco y los licores, acabó expresándose de tal

vehemente manera que hasta el más agónico de sus micos hubiera entendido el

sentido de sus palabras. Natalia todo lo observó desde cierta agradable

distancia, y cuando las audacias del doctor alcanzaron el nivel y la intensidad

propia de un enardecido enamorado o de un excitado pelmazo, consideró llegado

el momento de poner fin al flirteo. Habiendo reconocido en el doctor Guinda a

un hombre enamorado de sí mismo, echó el último sorbo del carísimo güisqui y,

también algo achispada, le espetó con la condescendencia de la mujer que da

calabazas al ingenuo pipiolo:

—Mira,

chico, a mí todas las cosas que me estás diciendo no me impresionan nada.

Para

la mayoría de los hombres tal sentencia y en tal tono hubiera bastado para

hacerlos batir en una retirada humillante, pero el doctor Guinda encajó el

directo en el hígado sin mover más músculos que los precisos para sonreír con

una pasmosa fe en sí mismo, y replicó:

—¿Qué

te impresiona a ti?

Natalia

Busto Lozano, que dando ya por zanjado el asunto había dejado de temer ningún

peligro, asoció en su aturdida mente el término impresionar con el escaparate

de una de las joyerías del barco, y los precios de este con la cifra que su

marido había birlado del patrimonio familiar. Suspiró:

No hay comentarios:

Publicar un comentario